Immersion schaffen

Dank Head-Mounted Displays sind wir dem Bild näher als je zuvor.

Wortwörtlich hat man Bilder vor Augen und erweckt damit den Eindruck

zu träumen. Obwohl wir in dem Bewusstsein sind, dass wir eine VR-Brille

aufhaben, lassen wir uns von der Illusion täuschen. Es ist, als würden wir

träumen, aber bei vollem Bewusstsein. Häufig fällt der Begriff Immersion. Im

filmischen Bereich bedeutet Immersion: das Eintauchen in eine künstliche

Welt, durch Auflösung räumlicher Grenzen. Diese Art der Immersion hat einen

manipulativen Charakter und wird auch als passive Immersion bezeichnet.

Die Immersion der virtuellen Realität beschreibt den Effekt, dass durch

die Aussetzung von illusorischen Stimuli, das Bewusstsein des Betrachters

so weit in den Hintergrund gerückt wird, dass die virtuelle Umgebung als

real empfunden wird. Ist der Grad an Immersion besonders hoch, wird auch

von Präsenz gesprochen. Durch den interaktiven Charakter einer virtuellen

Realität erhöht sich die Intensivität der Immersion. Die Frage ist ob das

antrainierte, passive Konsumieren von Filmen in einer 360°-Umgebung

aufgebrochen werden kann. Besteht ein Bedarf den Bildausschnitt selbst zu

wählen, oder möchte der Betrachter bespielt werden?

Die Frage der richtigen Einbindung des Betrachters ist von besonderer

Bedeutung. Erkennen wir den Zusammenhang von Virtueller Realität und

Träumen, können wir einige Vorteile daraus ziehen.

Der Titel “Dreamality” soll implizieren, dass die Traumebene realer ist als die von

uns erlebte “wirkliche” Realität.

Die Verbindung von Träumen Quantenphysik und der

Virtuellen Realität

Beschäftigt man sich mit Träumen stößt man unweigerlich auf Sigmund Freud. Freuds These, dass Träume unsere Wünsche verschleiern, damit wir in unserem Schlaf nicht gestört werden, wirkte auf mich schon immer sehr fremd. Seine Theorie ist stark geprägt vom mechanistischen Denken dieser Zeit. Auch heute noch gehen wir davon aus, dass hinter allem eine mechanistische Logik steckt. Nach C.G. Jung, ist in der menschlichen Psyche Ordnung in einer nicht-kausalen Form möglich. Diese neue Form der Ordnung bezeichnet er als Synchronizität. Diese Ordnung passt nicht in eine zeitliche oder kausale Form. Stattdessen tritt sie als ein sinnvolles Muster auf, das meist im Nachhinein, manchmal aber auch direkt erfahrbar ist und bei dem mehrere Ereignisse, die nicht notwendig simultan oder am selben Ort erfahrbar stattfinden, miteinander in Zusammenhang stehen. Die Quantenphysik zeigt uns, dass Beziehungen scheinbar akausal aber synchron sein können. Unser Geist, ebenso wie die Materie, die er beobachtet, hat Strukturen, die durch Selbstreflexion entstehen. Das kommt zum Tragen in einem Prozess des träumenden Gehirns, bei dem es versucht, zu integrieren, zu lernen, zu erinnern, und zu vergessen – alles Dinge, die für das Selbstbewusstsein nötig sind. Vielleicht ist kein Selbstbewusstsein, ohne die Fähigkeit zu träumen, möglich. Die Grenze zwischen dem, was innerhalb des Selbst und was außerhalb ist, ist leicht veränderbar. Man tritt in eine elektronisch vermittelte Erfahrungsspähre ein. Informationen werden dadurch verändert, dass der Betrachter sich ins Geschehen einbringt oder sich davon ausschließt; das heißt, die Informationen sind andere, je nachdem, ob der Betreffende sich innerhalb oder außerhalb der elektronisch erzeugten Struktur befindet. Normalerweise verorten wir Dinge außerhalb von uns, selbst

wenn es sich dabei um unseren Körper handelt. Schauen wir auf unsere Hände haben wir das Gefühl, dass sie „da draußen“ sind. In der virtuellen Realität versetzen wir uns unmittelbar in das Dargestellte. Dadurch erhalten wir Gelegenheit, symbolische Darstellungen nicht bloß auf übliche Weise zu interpretieren, sondern einzudringen und sie zu erleben. Der Unterschied zwischen Beschreibung (Perspektive der objektiven Realität) und Prozess (Perspektive der subjektiven Realität) wird im Rahmen von VR unter Umständen völlig zum Verschwinden gebracht. Wir überschreiten die Grenze, die Selbst und Universum voneinander trennt. Oder überschreiten wir vielleicht diese Grenze auch in der Welt, die wir als „wirkliche“ Welt erleben? Realität ist nichts Stoffliches, sondern besteht aus Möglichkeiten, die so kohärent sein können, dass sich aus ihnen feste Materie bildet.

Wenn wir zum Beispiel von dem Träumen des Staates oder der Nation reden,

schauen wir uns das Traumphänomen auf einer komplexeren Materieebene

an, aber dennoch ist es der gleiche Prozess. Der Traum ist der Ort,

wo die quantenphysikalische Realität besonders transparent, das Gemisch

aus Geist und Materie offenbar wird. Man sehe den Traum als eine Karte von Möglichkeiten. Im Traumzustand ist der Beobachter nicht in einer bestimmten Gehirnregion lokalisiert. Er ist vielmehr im Gehirn verteilt und nimmt Informationen aus mehreren Speicherpositionen des Gedächtnisses gleichzeitig auf. Die Quantenwelle ist abhängig von sämtlichen möglichen Positionen des Beobachters, sodass

der Abruf von Erinnerungen an der einen Position augenblicklich einen Zusammenhang

mit anderen Positionen herstellt, was zu unerwarteten und

sinnvollen Überschneidungen von normalerweise getrennten Erinnerungen

führt. Der Traum gewinnt also den fantastischen Charakter einer Vermengung

von Bildern, die normalerweise getrennt bleiben. Der Träumer

tritt in die Sphäre des unbewussten Geistes ein, in der es von Synchronizität

nur so wimmelt.

Der Traum ist grundlegender als die objektive Realität. Und ich gehe davon

aus, dass Materie träumt. Beobachten wir die heutige Digitalisierung,

merken wir, dass wir uns an diese Phänomene heranarbeiten. Das “Internet

of Things” ist der Inbegriff von träumender Materie.

Kunstwerke in der virtuellen Realität helfen die räumlichen und zeitlichen

Grenzen aufzulösen, die Autorenschaft zu dezentralisieren und durch die

Imagination der teilnehmenden Betrachter anzureichern.

Träume, Quantenphysik und die Virtuelle Realität stehen einander näher

als gedacht und bieten den Betrachtenden die Möglichkeit, ein tieferes

Verständnis für die Funktionsweise unseres Universums zu bekommen.

Nicht auf einer rein informativen Ebene, sondern als Gefühl, das durch die

Nutzung gut gestalteter VR-Inhalte vermittelt werden kann.

VGL. Wolf, Fred Alan, Die Physik der Träume

Synchronizität ist ein Gefühl.

Was beim 360°-Dreh

zu beachten ist

NO POINT AND SHOOT

Bei der Auswahl der Kamera ist an erster Stelle zu entscheiden, ob der 360°-Film monoskopisch oder stereoskopisch aufgenommen werden soll. Bei einer

monoskopischen Kamera, wie der Samsung Gear VR 360° reichen zwei 180° Linsen um ein Panoramabild zu erzeugen. Das eignet sich hervorragend für eine

Darstellung im zweidimensionalen Bereich. Zum Beispiel auf Facebook oder Youtube. Stereoskopische Kameras nehmen einen bestimmten Bereich mit je zwei Kameras

auf, um zwei leicht versetzte Bilder zu erzeugen. Dadurch entsteht in der virtuellen Realität ein stärkeres Gefühl der Räumlichkeit. Konsumiert man monoskopische und

stereoskopische Videos mit einer VR-Brille, wird schnell der immersive Unterschied deutlich. Selbst mit einer schlechteren Bildqualität wirken die stereoskopischen

Aufnahmen realer und lebendiger. Das Gefühl von Präsenz wird verstärkt. Da es beim Filmen in 360° kein „hinter der Kamera“ mehr gibt, wächst der planerische Anteil einer Szene. Die von mir genutzte Kamera, Vuze, hat im Bereich der Software viel aufzuholen. Zwar ist eine Ansicht der Szene per App möglich, allerdings ist nur das Bild von einer der acht Linsen verfügbar. Zwischen den Linsen lässt sich auch nicht wechseln.

Somit besteht keine Möglichkeit die schauspielerische Leistung und die Szenerie im Auge zu behalten und gegebenenfalls zu korrigieren. Dazu müsste nach jeder

Aufnahme die Speicherkarte aus der Kamera entfernt werden, in den Computer geschoben und in die Software der Kamera importiert werden. Da diese Arbeitsweise

nicht händelbar ist, filmt man sozusagen „ins Blaue“.

Weitere Herausforderungen sind das Ausleuchten der Szene, das möglichst subtil gestaltet werden muss. Auch lassen sich gewisse Kamerawerte nicht manuell

einstellen. Somit ist die Blende und der ISO-Wert nicht beeinflussbar und wirkt sich vor allem in dunklen Szenen negativ auf die Qualität der Aufnahmen aus, zudem

grenzt es die kreative Freiheit des Filmenden ein. Der nicht einzustellende Fokus fällt hier nicht ins Gewicht, denn ein vorgegebener Fokus in einer 360°-Umgebung

arbeitet gegen die immersive Wirkung. Eine passende Perspektive bei mehreren Schauspielern zu finden ist schwierig. Oftmals wird im normalen Film

eine leicht untersichtige Perspektive gewählt, das ist im 360°-Bereich nicht umzusetzen, es sei denn all Darsteller sind gleich groß.

Schauspieler müssen sich auch an die neue Technik gewöhnen, so wird

ein Blick nach links/rechts oder in die Kamera immer vom Betrachter

nachverfolgt und auf die Umgebung bezogen. Das “in die Leere starren”

funktioniert hier nicht. Außerdem ist eine gute Mischung von Interaktivität

der Schauspieler zu finden, wie interagieren die Schauspieler

miteinander ohne dass es zu gestellt, zu theatralisch wirkt, und welcher

Grad an Interaktivität ist richtig, damit der Betrachter nicht das Gefühl

bekommt sich hektisch umblicken zu müssen, um nichts zu verpassen.

Das Stichting findet bei den Kameras der niedrigeren Preisklassen oft

innerhalb der Kamera statt, oder wird durch eine spezielle Software

vom Hersteller durchgeführt. Das entstehende Problem dabei ist, dass

bei diesem Prozess die Rohbilddaten schon codiert werden und bevor

eine Bearbeitung im normalen Schnittprogramm beginnen kann,

die Bildqualität leidet. Eine Datei wird so bis zum finalen Produkt bis

zu 3 mal kodiert, das wirkt sich auf die Detaildarstellung und immersive

Wirkkraft aus.

Hier erkennt man Fehler beim Stitching. Je nach Umgebung steigt die Fehlerquote

Die unteren Bilder sind codiert, aber im ungestichten Zustand

Auf der Suche nach einer Software um meinen Film durch Hotspots

interaktiv zu gestalten, bin ich zuerst auf PanoTour Pro 2.5, von

der Firma Kolor, gestoßen. Diese Software ist an erster Stelle zu

nennen, wenn es um virtuelle Touren im Panoramabereich geht.

Viele Hersteller erlauben nur das Bearbeiten von 360° Bildern,

doch Panotour integriert auch 360°-Videos. Nach der Installation

wurde mir schnell klar, dass diese Software nur monoskopische 360°

Aufnahmen verarbeiten kann, und für meine Zwecke nicht genügt.

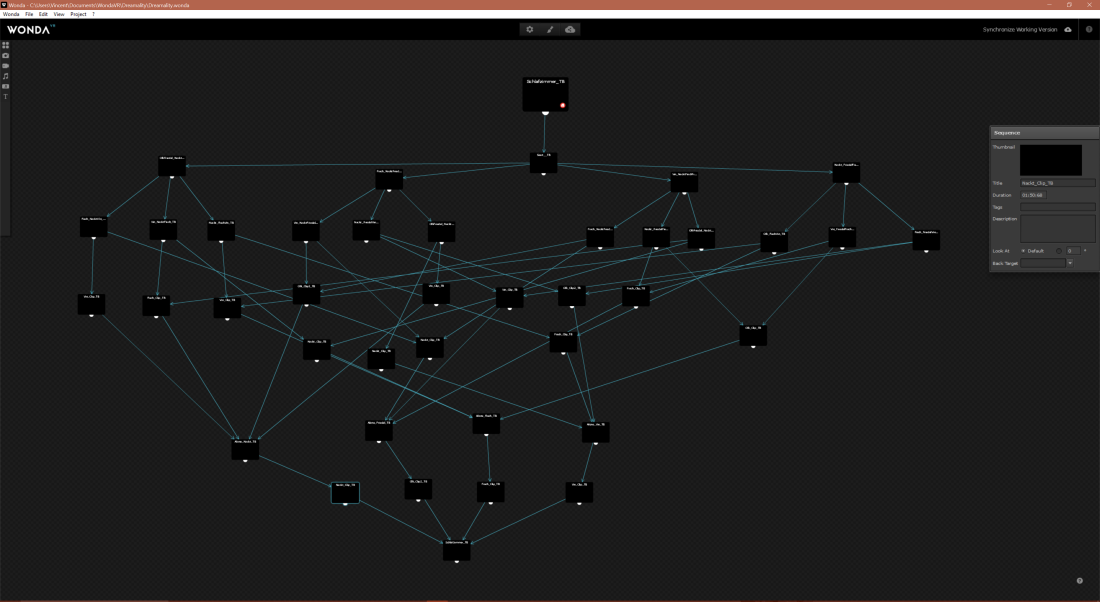

Also sah ich mich nach anderen Möglichkeiten um und stieß

auf WondaVR. Diese Software ermöglichte es mir, auf sehr einfache

Weise, eine Logik hinter meinen Clips aufzubauen und entsprechende

Hotspots einzubauen. Aber auch hier war die Bearbeitung meiner

stereoskopischen Aufnahmen nicht ohne Hindernisse möglich. So

mussten die Clips, die ich plante zu verwenden, sowohl monoskopisch als

auch stereoskopisch von mir erstellt werden. Den monoskopischen Clip

konnte ich dann für die Erstellung von Hotspots verwenden und

nach Abschluss aller notwendigen Einstellungen, wurden der Zugriff

von der monoskopischen auf die stereoskopische Datei geändert.

Der Dreh

Die Umsetzung des Filmes unterlag natürlich allen eben genannten Herausforderungen.

Obwohl ich vielen technischen Hindernissen durch Tests vorbeugen konnte,

ist der abschließende Film das Produkt aus dem Versuch, verschiedene Perspektiven miteinander zu verbinden. Die Bildkomposition ist nicht kohärent, spiegelt allerdings Traum an sich wider. Der Großteil des Aufwands lag in der Vorbereitung der Szenen.

Natürlich müssen sich auch die Darsteller anpassen. Der Fokus liegt nicht mehr

automatisch auf ihnen und sie müssen sich mit Mimik und Gestik in den 360°

Bereich einbringen, sich um die Aufmerksamkeit des Betrachters bemühen.

Der Dreh fand über 5 Tage verteilt statt.

Das Werk

Dieses Werk sollte und kann keiner Erklärung bedürfen – Wirkweise und

Entwicklung unterliegen den Interagierenden. Eine objektive Bewertung

ist nicht möglich, da der Betrachter selbst Teil des Kunstwerkes ist. Des

Weiteren ist eine auf Logik basierende Erläuterung aufgrund der Thematik,

wie vorangehend schon erwähnt, nicht möglich.

Die Frage der Grundstimmung soll aber aufgeklärt werden.

Alle Szenen tragen eine melancholische Stimmung. Die Entscheidung ist

konzeptioneller Natur, denn ich glaube, dass ein Verständnis für sich selbst

und die Gemeinschaft nicht daraus erblüht das Positive hervorzuheben und

befremdliche Gedankengänge zu unterdrücken. Vielmehr entwickelt sich ein

Gefühl für sich und die Gemeinschaft durch die Konfrontation mit den gefühlten

Unstimmigkeiten. Oder, um den Vergleich zur Quantenphysik herzustellen,

Im Moment der Beobachtung nimmt das „Gefühl“ Form an. Das hilft uns es

zu analysieren, zu verstehen und damit umzugehen. Ist ein Problem gelöst,

hat das Selbst an Erfahrung gewonnen und die Erschwernis löst sich auf, das

Selbst gewinnt an Platz für Entfaltung – diese Einstellung habe ich versucht

filmisch zu transportieren.

Zum Film geht es hier:

https://player.wondavr.com/p/2cac397c-bdc0-49dd-bf7d-26f5c77b4186?poster=true

Literatur:

Grau, Oliver: Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart, 2001,

Dietrich Reimer Verlag, Berlin

Wolf, Fred Alan: Die Physik der Träume, 1995, Byblos Verlag, Berlin

Vielen Dank an alle Darsteller:

Friederike Warneboldt, Johannes Timm, Oliver Teuteberg,

Torsten Cantilever

Thank you Jose Antonio Luna Leija for designing the hotspots

VielenDankandiePrüferProf. Stefan Wölwer und Tobias Rosenberger

Der größte Dank an Faye, Laila und Anna